在中國工程學界,他是隧道領域的泰斗,奠定了中國地下工程技術的發展根基。

在中國工程學界,他是隧道領域的泰斗,奠定了中國地下工程技術的發展根基。

在科研學者之列,他是拼搏奉獻的楷模,八十余歲高齡依舊奔走一線、筆耕不輟。在隧道人眼中,他是睿智謙和“老領導”,為隧道股份上海隧道公司輝煌的今天打下基礎。

中國隧道人用50年走完了世界200年的發展歷程。從遙望到追逐,從追逐到趕超,在創造奇跡的進程中,劉建航功不可沒。

作為中國工程院院士,曾經的“老隧道、老專家、老領導”,“中國隧道之父”劉建航在數十年的時光中帶領隧道股份上海隧道公司創建了中國第一條越江隧道、上海第一條軌道交通等黃浦江底20余條隧道和數百公里軌道交通工程,在中國隧道事業的三個重要歷史發展階段,親歷、參與、指引科研創新和技術開拓,奉獻了畢生的心血。

7月31日,他帶著改變城市的熱望,以及隧道人的緬懷和感恩,離開了世界。 站在中國隧道事業“源點”

1960年的春天,上海市隧道局(隧道股份上海隧道公司前身)在浦東塘橋建立試驗基地,進行盾構隧道試驗研究。中國隧道土木工程領域在經歷了漫漫寒冬后,迎來了第一縷春風。

1960年的春天,上海市隧道局(隧道股份上海隧道公司前身)在浦東塘橋建立試驗基地,進行盾構隧道試驗研究。中國隧道土木工程領域在經歷了漫漫寒冬后,迎來了第一縷春風。

這也是劉建航長達半個世紀的隧道生涯的起點。

當年2月,以劉建航為核心的工程技術團隊正式成立,主攻鋼筋混凝土管片的結構、澆筑工藝、接縫防水、整環試驗、動載試驗的系列研究。

在60年代,盾構施工對于這個工業基礎薄弱的國家而言還是一項極高難度的技術。而上海復雜的軟土地質條件,更讓蘇聯專家斷言:在這樣的地質條件下建造地鐵,難度無疑于在宇宙中找到支點撬動地球。

如初生牛犢般的隧道人卻不服外國人的論調,堅持要在中國的土地上建中國人自己的隧道。在后來的采訪中,劉建航回憶:“比起外國專家,我們更了解自己腳下這片土地的真實情況和特點。”

1965年,上海隧道公司正式成立,經過劉建航團隊的多次盾構試驗,上海終于積累了足夠的盾構施工數據和經驗。同年5月,打浦路隧道開建,也就此拉開了中國地下交通的輝煌畫幅。

天塹變通途 據《上海市政工程志》記載,作為上海的一號戰備工程,打浦路隧道可容80噸級坦克駛入。

據《上海市政工程志》記載,作為上海的一號戰備工程,打浦路隧道可容80噸級坦克駛入。

然而在盾構機還相當落后的60年代,要建造這樣的超級工程,絕非易事。據參與打浦路隧道的建設者回憶,當時挖掘隧道采用的網格式盾構頭部沒有刀盤,而是像紗窗一樣的網格板,泥土如同擠牙膏一樣穿過網格,再被人工清理。

當時,劉建航負責拼裝式鋼筋混凝土管片技術。“冬天,他們只穿內衣披件棉襖就跳進隧道,出來時滿身油污泥土,一個個如同面拖蟹”。

而劉建航對于打浦路隧道的感情,從多年前的一次采訪中就能窺見。前幾年,媒體在采訪打浦路隧道的工程師陶建民時,他說:自己每年過完春節,都會整理好一整年打浦路隧道的相關資料,就為了準備迎接一位重要客人——劉建航。“老先生一直掛心著自己第一個水底隧道作品,年年必會到打浦路隧道來看看。80多歲高齡的他,即使腿腳不便,已經走不動路,但也要坐在車上去逛一圈。”

1970年,打浦路隧道建成。它是中華大地的所有越江隧道“源點”,包含著那個時代的人對城市交通的美好愿景。從那以后,城市開始向外延伸發展,更多的天塹變為了通途。

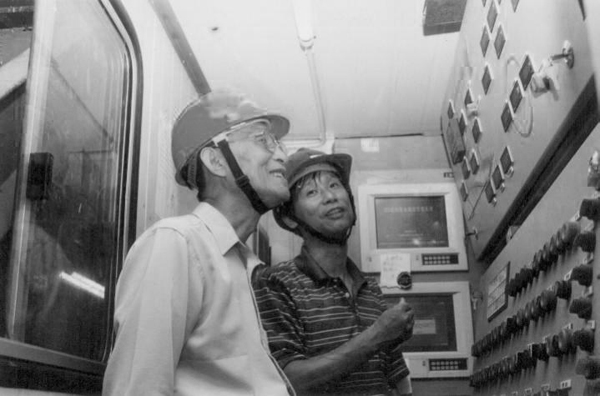

開創城市地鐵時代 1973年至1979年,劉建航帶領上海隧道公司團隊轉戰到金山石化總廠和寶山鋼鐵總廠工程,將盾構隧道新技術應用到江底和海底取排水隧道工程。自1979年起,劉建航擔任上海隧道公司副經理兼總工程師,代行總經理職責。

1973年至1979年,劉建航帶領上海隧道公司團隊轉戰到金山石化總廠和寶山鋼鐵總廠工程,將盾構隧道新技術應用到江底和海底取排水隧道工程。自1979年起,劉建航擔任上海隧道公司副經理兼總工程師,代行總經理職責。

那一年,社會動蕩的余波漸消,中國城市再次萌現了盎然的生機和活力。在主持工作后,劉建航組織的第一項重大工程,成為了公司未來數十年的發展索引——地鐵1號線漕寶路車站試驗段工程。

從1979年正式開工,到1983年基本完成。在試驗過程中,劉建航帶領上海隧道公司的技術團隊為上海地鐵的施工建設積累了寶貴的第一手資料;由試驗結果引出的6.2米地鐵隧道管片結構設計、盾構隧道市區施工技術、地下連續墻地鐵車站工程方案,更為上海地鐵建設大規模的展開奠定了基礎。

1989年,上海地鐵1號線工程全面啟動。此時劉建航已擔任上海市政局副總工程師。在工程建設中,劉建航解決了盾構穿越建筑群技術難題,總結提出深基坑施工“21條”和“時空效應”的理論。

1995年,憑接在中國隧道和地下工程技術領域所做的杰出貢獻,劉建航入選為“中國工程院院士”。

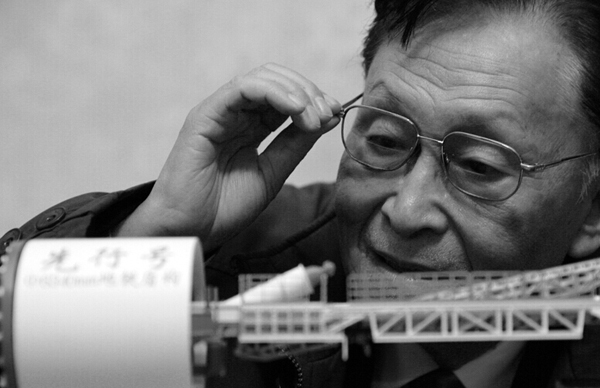

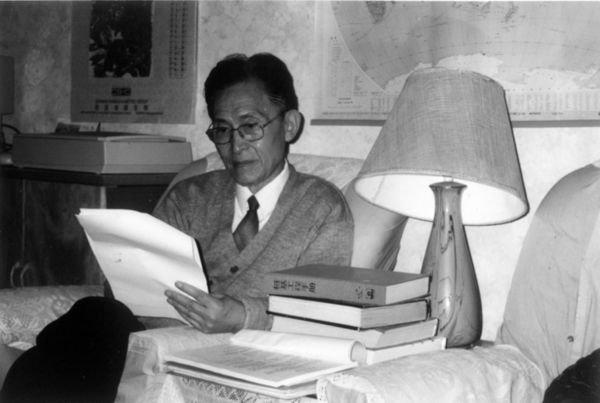

心系地下工程的未來 進入21世紀后,80歲高齡的劉建航院士依舊心系科研。從軌道交通到超大直徑隧道,從超深基坑到重大地下工程裝備,他常年帶著青年技術骨干奔波于工程一線。

2008年,劉建航院士捐贈自己多年來的積蓄,設立“劉建航院士獎勵基金”,專門用以開展每兩年一次的對優秀中青年技術人員的獎勵和學術交流活動。截止今日,隧道股份已有數十名優秀骨干獲此殊榮。

劉建航還親自提筆,為青年技術人員的寄語:“求真務實、堅毅攻堅、銳意創新,勇做開拓軌道交通和隧道事業的先鋒”。這是寄語,也是歸納他人生的真實寫照。